むかちん歴史日記410 紙幣に登場してきた歴史の偉人たち⑤ 著書『武士道』が長年愛されている~新渡戸稲造

新宿から歴史を発信!!!むかちんです(≧▽≦)

今日は、紙幣に登場してきた歴史の偉人たちシリーズの第5弾!!!

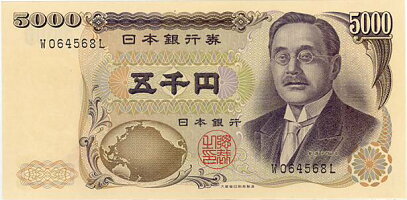

著書の『武士道』が長年読み継がれていて、旧5千円札の肖像としても有名な

新渡戸稲造(1862-1933)

を紹介します(*^▽^*)

参照元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%B8%A1%E6%88%B8%E7%A8%B2%E9%80%A0

◆新渡戸稲造は、1862年に現在の岩手県盛岡市で盛岡藩士の三男として誕生します。

家には西洋のものが多く、このころから新渡戸は西洋へ憧れを抱くようになり、学校に通う傍ら、かかりつけの医師から英語を習うようになります。

また巡幸中に新渡戸家で休息していた明治天皇から「父祖伝来の生業を継ぎ農業に勤しむべし」という主旨の言葉をかけられたことから農学を志したと言われています。

叔父の勧めで新渡戸は東京へ上京して英語学校で英語を学ぶようになります。

13歳の頃、新渡戸は東大の前身の一つでもある東京英語学校に入学して学び、そこでのちの北海道帝国大学初代総長となる佐藤昌介と親交を持つようになり、互いに語りあっていくなかで、新渡戸は農学の道を本格的に志すようになります。

彼は非常に硬骨漢であったようで、教授と論争して殴り合うほどに熱かったそうです。

札幌農学校は新渡戸が入る前までクラークがおり、多くはその影響でキリスト教に入信していました。

新渡戸もキリスト教の洗礼を受け、そして深い感銘を受けて、のめりこんでいきます。

農学校卒業後は上級官吏として、北海道庁に採用され、その後、創立間もない帝国大学(のちの東京大学)に入ります。

しかし、農学校と比較して、そのレベルの低さに失望して退学、1884年に米国へ私費留学をし、ジョンズ・ホプキンス大学へ入学します。

その後、札幌農学校助教授に任命されて、ジョンズ・ホプキンス大学を中途退学し、官費でドイツへ留学。

ハレ大学より農業経済学の博士号を得ます。

1891年、米国で結婚した妻とともに日本へ帰国し、教授として札幌農学校へ赴任しますが、夫婦ともに体調を崩したため、農学校を休職して、アメリカのカリフォルニア州で療養します。

この間にかの名著『武士道』を英文で書き上げ、ドイツ語やフランス語などに訳されて、ベストセラーとなり、米国大統領セオドア・ルーズヴェルトも感銘を受けたと言われています。

1901年、台湾総督府の技師に就任、1903年には京都帝国大学法科大学教授も兼ね、1906年には法学博士の学位も受けます。

また1918年には東京女子大学の初代学長も務めます。

1933年、日本が国際連盟脱退を表明、新渡戸はカナダで開かれた会議に参加していたが会議終了後倒れ、そのまま帰らぬ人になります。

享年72歳。

参照元 https://item.rakuten.co.jp/yamabun-r/ba3a0028r/

むかちん