むかちん歴史日記465 近現代の偉大な経済学者⑤ 日本が世界に誇る経済学者~宇沢弘文

新宿から歴史を発信!!!むかちんです(≧▽≦)

今日は近現代の偉大な経済学者シリーズの第5弾!!!

日本が世界に誇る経済学者

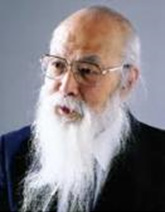

宇沢弘文(1928-2014)

を紹介します!(≧▽≦)

参照元 http://gendainoriron.jp/vol.03/rostrum/ro05.php

◆宇沢弘文は、1928年鳥取県米子市で誕生し、父は小学校の教師でした。

宇沢が3歳の頃に父が教師を辞めて、東京に出てきて1951年、東京大学理学部数学科を卒業。

経済・社会問題に関心を抱き、経済学者へと転向し、統計数理研究所、生命保険会社などに勤務したのちは、スタンフォード大学のケネス・アロー教授に送った論文が認められ、1956年に研究助手として渡米します。

1964年にはシカゴ大学経済学部教授に就任。

1968年、東京大学経済学部に戻り、1989年退官。

宇沢の業績として挙げられるのが、

新古典派の成長理論を数学的に定式化し、また早い段階から環境問題を経済学の視点から分析・提言し、気候変動問題などに対処する上での理論的な枠組みとして社会的共通資本の概念を提唱しました。

その代表例が水俣病などの環境汚染による公害病問題、成田空港建設の平和的解決などの問題に積極的に関与してきたことです。

宇沢がシカゴ大学から日本へ戻った理由の一つでもあったようで、

データ上では高度経済成長を遂げて、輝いて見える日本で、実際は公害が蔓延しているという実態。しかもそれは経済学が盲点としている外部不経済の問題で、主流の経済学では、分析できない問題でした。

宇沢はフリードマンを中心とした現在のグローバリズムと闘い続けたと言われています。米国での安定した地位を捨ててでも成し遂げようとしました。

思想闘争という観点において言うと、宇沢は敗者とならざるをえなかったのですが、

それでもフリードマンの論文などは丹念にチェックし続けたそうです。

宇沢は「社会的共通資本」を唱え、それは、「一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置」であり、

大気、水道、教育、医療など決して市場原理に委ねてはならないもののこと、と定義しました。

宇沢が守ろうとしていたのは「人間の尊厳」でした。経済学にいかに社会的な観点を置けるか、に挑戦したのです。

2014年、宇沢は86歳で亡くなりました。

むかちん